第四章 句法分析

自从卡尔·凯尔(Karl A. G. Keil)写成有关历史解释法(historical interpretation)的拉丁文著作(1788)以及新约释经学(New Testament Hermeneutics)的德文教科书(1810)[1],学者们普遍采用他的词汇“文法—历史解经法”(Grammatico-historical Exegesis)描述他们自己的解经方式。“文法—历史解经法”的目的,是查明文法规则和历史事实所决定的经文意思。

然而“文法”(grammatico)一词容易引起误会,所谓“文法”一般是指词序和句子结构,但凯尔所指的是希腊文的Gramma,近似于我们所理解的“字面意思”(源自拉丁文的同义词)。因此,凯尔所理解的文法,是短语、从句和句子的简单、直接、平白、普通和字面的意思。“历史意思”则是指审慎考虑作者写作的时代和环境之后所决定的意思,是在我们考虑历史语境和背景时作者的用词所要表达的具体意思。

“文法—历史解释法”的主要目的是要确定词语的用法,也就是,某作者所使用的和/或某特定时代所流行的词语的具体用法。[2]而“文法—历史解经法”最基本的原则就是,在同一个联系中词或句子只能有一个意义。[3]

我们发现自己和“文法—历史解经法”的目标是完全一致的。对凯尔来说,解经方法中的核心争战比以往任何时候都更加激烈:经文真的只有单一的意思吗?该单一的意思必须由作者的真实意图和他本人的用词来决定吗?凯尔的答案不但是“肯定”的,而且是必须用“文法—历史解经法”来解释。对于这个回答和提出的解经方法,我们由衷地赞成。

然而,这个经受了时间考验的方法虽然能帮助解释者专注于经文字面(或自然)的意思,也就是作者及其那个时代最初想要表达的,但是“文法—历史解经法”没能在确定某个词的真正意思和将该词传达给现代人之间找到联系,现代人所要的是将原意转化为某种应用规范,或对他们生活的意义。换言之,现代人已经把他们对释经学的兴趣转移到释经范围的另一头。他们更关心的,正如他们所说的,是“经文对我意味着什么——我能从其中得着什么?”

因此,我们建议为圣经的解释工作和使命冠上一个新名称,建议这方法叫做“句法—神学解经法”(syntactical-theological exegesis)。当然,这个新标签的背后的理解是“文法—历史解经法”(grammatico-historical exegesis)这个名称没有错误,只是不能完全描述解经学的主要工作。

“句法—神学解经法”的重点放在解经过程的两个关键部分。

首先,“句法—神学解经法”主张句法在解释者重组作者思路上是最重要的途径之一。单词组合成短语、从句和句子的方式可以帮助我们发现作者表达意思的模式。我们假设,每个词多少都会受两方面的影响。(a)它在短语、从句或句子之中的文法功能的影响;(b)在它前后的单词、短语、从句、句子和段落的影响。这种方法主张,只有看出经文的表面结构(然后,只有次要和衍生的语义结构),才能顺利地开始区分主要论点和辅助论点。于是,句法分析有系统地从三个基本单元着手:概念(concept)、观点(proposition)和段落(paragraph)。正是通过对这三项准确的组织和安排,解经者才能得到所需要的资料,得以开始从经文到在教导和传讲时对该经文的应用之旅。

其次,“句法—神学解经法”重拾了另一个被忽略的方面(即“神学解经”),具有之前解经著作未曾明确提倡的几个细微差异。解经者在讲道时常常有两种不好的情形:一是,虽然有正确的学术性分析,所讲的信息却只是枯燥地复述经文的词句和事件;二是所讲的信息,源于那些已经被解经教师断为离经叛道的解经法,却仍在照耀并更新神的教会。因为这些信息虽然引入整本圣经的教义和真理,却未顾及其解释是否合理。

以上两种状况都不能解决现存的问题,一种是沉闷、枯燥、贫乏;另一种虽然有趣,似乎有教导性,但代价是牺牲了所解释的经文自身的优先话语权。在方法论上是一种欺骗。那么,该怎么办呢?

本书在第六章论及此问题的解答,称为“会通神学”(informing theology)或“圣经前述类比”(analogy of antecedent scripture)。许多神学课程体系都遗漏了圣经神学(Biblical Theology)这门课。如果这门课程的与时性得以保持,那么神学按出现的特定时期被归类研究,将对一段经文的神学解释起重要作用。每当经文中的一个概念、单词、引述或事件表明,作者最初就意识到它与之前的信仰核心有关,而且有意对之前的核心加以扩展或解说,解经者就会用到圣经神学。先确定圣经作者与更早之作者之间活泼的对话,才能正确地导入神学的关注,并且指示解经者如何调整寻求其意义和应用的方向。[4]因此,圣经神学是解经的两个工具之一,同时也为系统神学(Systematic Theology)提供主要的资料来源。

这里提出解经的两个新焦点:句法和神学。其实,如果不嫌太冗长,这方法应该称作“文法—语境—历史—句法—神学—文化”解经法(grammatical-contextual-historical-syntactical-theological-cultural exegesis)。因为这些方面以及更多的因素,都必须在解经过程中发挥作用。我们在这一章的目标仅限于描述句法分析。

一、文 体

在深入硏究一段经文(这是句法分析的中心点)前,需要先确定其文体(literary type)。如果容许我们用一种宽泛的笔触来描绘,并使用一种笼统的概括,可以说圣经作者用了五种基本的文体:散文、诗歌、叙事、智慧文学和启示文学。每一种文体都有其独特的形态和风格。因此,对每一种文体的硏究都必须根据其特殊的需求加以调整。此外,每一种文体还能再加以细分。我们将在这里提出足够多的变化,以提醒解经者注意大部分格式中涉及的最重要的细微差异。

1. 散 文

散文是圣经信息的基本形式。“散文”(prose)一词源自拉丁文形容词prosus或更早的prorsus,意为“直接的”或“笔直的”。所以散文是人类不涉及诗韵规则的平直陈述(这定义至少可以说是别扭的,因为它是以与诗歌相对的观点来定义。令人惊异的是,要定义像散文这一类基本的文体是如此困难)。

散文可分为四类:

(1)描述性散文(descriptive prose),平白直接地叙述人物、地点、事情或活动;

(2)说明性散文(explanatory prose,或称注解性散文〔expository prose〕),谈论有关法律、科学、哲学、神学、政治等主题;

(3)抒情性散文(emotive prose),主要目标是情感,而非思想;

(4)辩证性散文(polemical prose),一般小说家、新闻记者、评论家和演说者等所使用的。

一个更接近圣经学者需要的分类系统是把散文分为下述三类:

(1)演说(speech),如讲道和散文式祷告;

(2)记录(record),如合约、书信、表列、法律、礼仪、守节;

(3)历史叙述。

其中所列为(3)的材料在应用上给解经者带来许多重要的难题,因此我们要把它当作单独的文学形式来讨论。

2. 诗歌

诗歌是圣经作品的第二种形式,占旧约的1/3,足见其重要性。旧约中只有七卷书没有诗歌,即利未记、路得记、以斯拉记、尼希米记、以斯帖记、哈该书和玛拉基书(这七卷中有五卷是被掳后的作品)。

圣经中的诗歌是由什么构成的呢?自从1753年罗伯特·洛思(Robert Lowth)发表他的拉丁文论文《希伯来宗教诗歌讲话》(Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews)、开始对圣经诗歌进行近代研究以来,语义平行(semantic parallelism)一直被认为是圣经诗歌的主要手法(即使不是主要手法)。在一般古典诗歌中,平行体的意义微不足道,但是在希伯来诗歌中,它对确定文学形式,理解诗歌的意义,都具有重要意义。

平行体(parallelism)的基本思想是两行或更多行的诗句,使用意思相当的不同词汇来表达同义的思想,或者用意思相反的词汇来表达对偶的思想。平行体可以分为语义平行(semantic parallelism,指的是意思)与文法平行(grammatical parallelism,指的是形式),这两种截然不同的平行体通常并没有得到应有的仔细区分。由于诗歌的解释对解经者的要求非同寻常,因此我们决定在第十一章对其做更详细的讨论。

3. 历史叙事

当然,历史叙事是一种散文写作。在分析上,它确实遵循了散文的大部分规则。然而,为了一些特别的问题,我们决定用单独的一章(第十章)中详细分析这种体裁。这个体裁的难点不在于理解它说的是什么,而在于将“过去”与现代听众的“现在”衔接起来。它最主要的问题是把历史的事实和神学教导联系起来。[5]对于这类特别的文体,我们可以从圣经本身后期对早期叙事形式的使用,以及该文体本身将经文予以“原则化”的方法中,得到相当大的提示。

4. 智慧作品

智慧作品有两个基本类型。一种,是反省(或哲理)性的智慧,通常是在较长的篇幅中贯穿一个论点。它论及生活中一些比较基本的问题,在风格上倾向于辩驳或争论(如,传道书[6]),或者更倾向于老师对学生的劝诫恳求(如,箴1-9)。另一种体裁是明智类的智慧作品,由较小的思想单元组成(如,诗1,37,49,112篇;[7]箴10-31章;雅),这些思想单元是互不相关的,在上下文中通常是孤立的。

智慧作品中最难分类的是约伯记、雅歌和登山宝训(太5-7章)。然而,有较好的理由把它们算作反省或哲理类型。当然,我们的主耶稣在他的宝训中明显作了完整而广泛的讲论;约伯记以辩证形式(虽然以西方的标准来看,有点不循规则)探讨罪恶的问题;所罗门则以书拉密女和她本乡的牧人男友的故事(该故事掩盖了所罗门介入的成分),写出了他对婚姻之爱这份神圣礼物的理解。[8]

5.启示文学

启示文学是我们要讨论的最后一类文体,是有关这个时代之结束与未来时代之荣耀的作品,其形式是否算为一种独特的文学类型,仍有所争论。但至少我们能同意,这类作品有些共同的文学特征:

(1)丰富的象征手法(symbolism),包括天使、鬼魔,以及人、鸟、兽的混合体;

(2)用形式化的词语指出该启示出于异象或梦;

(3)先知、先见或使徒与天使之间常有对话,天使借此示明神的奥秘;

(4)宇宙性的灾祸和磨难;

(5)在即将到来的那日,自然界的万物和人间万族都将彻底改变;

(6)现今的世代即将结束,神永远的国度的建立(将要来的王与义人和余民一起治理将来的国度)。[9]

启示文学非同寻常的解经需求通常放在特别的释经学(Hermeneutics)范围内处理。至于所用的词汇,解经者必须认识到,先知常常根据神在过去历史中的作为来表达将来;同时,也用过去文明的文学形式和文化体裁来生动地描写原本平淡无奇的材料。因此,解经者面对启示文学作品,如以西结书、但以理书、撒迦利亚书、对观福音中的橄榄山谈话和启示录,以及几乎每一卷先知书中都有的预言小段(如赛24-27章;珥2:28-3:21),就需要大量依赖“会通神学”(Informing Theology)或“前述神学”(Antecedent Theology)了(见第六章)。当考虑过象征手法和前述神学之后,解经的材料便可视之为平铺直叙的散文。

由于圣经不是用一种文体写成的,因此必须特别留意这五种体裁中的每一种。通常,语言的使用和发挥的关键经常在于语言所用的文体,而文体也可能反应出经文成形的场景,并在较小程度上决定内容中的某些约定俗成的表达方式和词汇。

虽然我们并不完全赞成现代形式批判学(Form Criticism)的见解,也就是赫尔曼·贡克尔(Hermann Gunkel)在本世纪初所提出的定理。但是我们确切地认为,只要文体不决定经文的最终意思,文体对解经就是有益的。[10]

形式批判学可以通过使我们留意开放性和封闭性的系统陈述,以及一些内在的结构,来帮助我们能断定章节的确切范围。此外,文体暗示了原作者所期望的一定范围的目的、受众,或效果和反应。

形式批判学的难点在于学者之间意见的一致程度很小,致使许多人到了最后很容易为了坚持理论而牺牲经文。[11]这就产生了一个基本的问题:是文体必须支配经文,还是经文可以突破我们对文体的概念?当然,布尔特曼所用的新约形式批判说明,没有外在支配的方法是不可靠的,而且是没有用的。因此,出于我们当前的目的,在缺乏更多控制的情况下,本书把形式批判看作对定义句法、内在结构、受书者、回应和讲道的广泛需要有帮助。我们的重点将放在叙事体、诗歌(包括旧约的诗篇和智慧文学)和预言(有时包含散文、诗歌和启示文学的特殊体裁),每一类都将用单独的一章来展开。这些文体的知识,对任何初学解经者,都是基础;对讲道者(Homiletician),也是每天所需要的。

二、段 落

当解经者确定了一卷书的自然分段和文体之后,接下来就是审察所要解释的章节。它通常包含一到三个段落(paragraph),显然这时我们要注意的单元是段落。

1. 段落的定义

如何定义并区分一个段落?其标准大都与划分出一个大段(session)类似(见前章“大段的语境”)。其原则如下所述。

(1)段落的主要特征是有统一的主题,它可由重复出现的同一词汇或概念来显明(如林前13章的“爱”,林前2:6以下的“智慧”)。

(2)反问句常常会引出新的段落(参罗6:1)。

(3)称呼格形式可能是新段落的开始(如西3:18-4:1)。

(4)经文的突变是判断新段落开始的最好方法之一。例如:主角或配角,论及的事物,动词的语气、时态和语态,行动的地点或主题等,可能会忽然发生改变。使用引人注目的引导性连接词,无论是连词、介词,还是代词,都可能是一个标志。

(5)在一段的结尾或接近结尾处出现的内容,经常会在下一段落中得到更充分的讨论和阐释(如“智慧”在林前2:5、6以下)。[12]

2.段落的功用

段落是表达并发展一个单独思想的框架。它通常只包含一个主题,或包含一系列与同一时空中的一个主角或配角有关的事件。可以这样总结:段落由一个主题命题的立论和若干个支持命题构成。

分析段落中各支持命题之间是如何相互关联的,这是解经者所面对的最困难的工作。通常,表面的结构会提供许多线索,例如,希腊文就有一些介绍性的小品词(particles,希伯来文则缺乏联系各命题的文法单元)。解经者除了需要衡量各个独立的句子(这些句子在没有附属或相关的文法单元的情况下,很难与主题命题联系起来),他最经常处理的将是每个句子中的相关从句和短语。分析所有这些句子、从句和短语的从属关系后,才能得着一个整体的构图,描绘整个段落里所有元素是如何与主题命题相关联的(见第八章中的“分析范例”)。

(1)从 句

让我们先考虑从句(clause)。从句由一组单词构成,有主语和谓语(动词),是句子的一个组成部分。从句可以依照类型和文法功能来进行分类。

①依照类型分类

将从句依照类型分类,有三种形式:

A. 独立(independant)、主要(main)或首要(principal)从句,用以表达完整的想法、可以单独存在的从句;

B. 并列(coordinate clause)从句,形成复合句的一部分的从句;

C. 相依(dependant)或附属(subordinate)从句,不能表达一个完整的思想,且不能单独存在的从句。

重要的是,不仅要能分辨这几种类型从句的形式,也要留意导入从句所用的词。学习下列各项。

A. 并列连词(coordinating conjunctions):和、或、也不、因为、但、既不……又不、或是……或是、既……又、不但……也。

B. 反义(adversative)并列连词:但是、除了。

C. 强调(emphatic)并列连词:是的、的确、事实上。

D. 推论(inferential)并列连词:因此、于是、为此、所以。

E. 转换(transitional)并列连词:并且、此外、然后。

F. 附属(subordinating)连词:当、因为、如果、既然、虽然、使得、而。

G. 附属关系代名词(subordinating relative pronouns):谁、谁的、那个(即英文中的who、whose、whom、which、that等)。

然而,解经者会发现,在按照逻辑应该有某种从属关系之处,希伯来文通常以一连串的反转waw(waw-conversive)来协调。[13]只有在面对这种情况时,解经者才应该在分析表面结构(文法和语句形式)之外,再去分析语义结构(即整段和大段的意思)。这将是一个部分基于逻辑和部分基于文法的步骤。

②按照文法功能分类

从句又可按照文法功能分类:名词从句(noun clause)、关系从句(relative clause)、副词从句(adverbial clause)和混合从句(miscellaneous clause)。

A. 名词从句是任何充当名词功能的从句。在希伯来文中,这些名词从句偶尔会加冠词、或在相当于直接受格时加אֵת或אֶת(直接受词记号)。名词从句可以表示:(a)主格(nominatively,“大卫逃走的事告诉了扫罗。”撒上23:13〔参撒上27:4〕——注意,名词从句常常接在ניְהִי后面);(b)直接受格(accusatively,“耶和华见人在地上罪恶很大”创6:5);(c)同位语(appositionally,“果然是真,准有这可憎恶的事行在你们中间”申13:14)。

B. 关系从句充当形容词功能,修饰或说明名词。

C. 副词从句充当副词的功能,修饰或说明一个动词、形容词、副词或介词短语。副词从句主要的形式有:表状况(“正在……”)、表时间(“当……”)、表条件(“若……”)、表目的(“为要……”)、表结果(“如此……”,“以致……”)、表让步(“虽然……”,“即使……”)、表原因(“因为……”)、表限制(“唯有……”,“若不是……”)。

D. 混合从句包括:反义从句、相等从句(equational clause,如“X等于Y”)、存在从句(existential clause,又称类动词从句〔quasi-verbal clause〕)。这些不如上面三类那么重要,而且一般只适用于希伯来文。

(2)短 语

除了主要或独立的命题和从句之外,段落还包括短语(phrase)。短语由一群不带主语和谓语的相关单词组成,按功能可以分成三种形式:介词短语(prepositional phrase,由介词引入的一组没有动词的单词)、分词短语(participial phrase,由充当形容词的分词引入的一组单词)、不定式短语(infinitive phrase,由to开头的一组单词,随后紧跟动词)。

其中,不定式短语有以下作用:作副词(修饰动词或类似者,如“她就要去试试看”);作形容词(修饰名词或类似者,如“约瑟有如此多张‘嘴来填’”);作名词(可具有名词的功用,如“她喜欢做的一件事就是‘去骑她的骆驼’”)。

这一略带技术性的探讨是下文十分必要的铺垫。它已经处理了段落分析的基本构成。解经者最好通过以下方式开始分析段落。

A.把主题的命题或主题的句子挑出来;

B.用希伯来文的重音符号(accent marks)、希腊文的小品词(particles)和整体的标点符号来辨认段落中自然的分节;

C.强调所有用来连接的词,如关系代名词、介词、连词和转换副词等;

D.注意每一个从属或并列的单词、短语、从句和句子的先行词,以便立即开始用图表绘出句法结构。先行词(antecedent)在这里是指一个(通常)先于或优先于要解释之单词(短语、从句或句子)的词语,该单词与该先行词相关或相依。

三、句法图(Syntactical Display)

为了使解经者能够从段落的内部结构和外部的相互关系的角度来研究段落,我们建议使用句法图或“方块图”(block diagram;为了研读这部分,读者可不时参阅第八章的范例)。按经文的“自然次序”写出每一个命题、从句和短语(用希伯来文、亚兰文、希腊文、英文)。将每一个句法单元(划分到能表达语义的最小单元)都单独放在一行(当它出现在一个系列中,或另有一个以类似方式起作用的单元时,这一点尤其重要)。主题命题列在左边的一栏(希伯来文则列在右边),直接修饰或描述主题命题的句法单元则向内进一格,修饰描述从属于主题命题之单元的材料则再向内进一格,以此类推。显然,所有从属的从句和短语都与句中其他文法单元相联,是用来修饰或描述的。解经者可以在所有从属句法单元的左边(希伯来文则在右边)直接画上箭头,以图形化的方式指出这些单元与哪些元素相关联。

“方块图”必须与“线形图”(line diagraming)有明显的区别。线形图是我们很多人在初中学英文课上常画的。每个句子单独分析,基本上形成了一个“单线图”。其目的是使学生辨认词性和句子中每个词的文法功能;“方块图”则大不相同,它是用来分析一个段落中所有的句子,并将它们放入图形设计中,用图表示出它们如何合作形成一个段落,以及该段落的结构与其他有关段落的结构相比是怎样的。

“方块图”排列所有材料,不论长短;使各个句子、从句和短语之间的关系可以一目了然。它胜过“线形图”之处在于:(a)迫使我们注意整个段落的整体思路,而不是单个单词或短语之单独的抽象意思;(b)为预备讲道和教导提供了宝贵的帮助,因为我们可以从此立即看出段落的核心内容(主题命题)及其从属部分。

1. 主题命题

每一段的核心就是主题句或话题句(亦称“命题”)。虽然这样的句子通常出现在每个段落的开头,但也可以在段落的中间或结尾,这些不会影响到解经。主题句在段落中的位置丝毫不影响它的意思,或对段落的分析。位置对段落的句法图唯一的影响是,不同层次的缩进将以不同的顺序出现;当主题句被留到段落的后面时,表示支持材料如何与前述内容或并列内容相关联的箭头,将向下绘制。

由于段落(paragraph)通常只是一卷书中一个大段(section)的一组段落之一,因此一个大段中所有段落的标题(主题句或主题命题)应该加起来构成这个大段的总信息。因此,辨认主题命题的重要性再怎么强调也不为过。

2. 独立命题

以上的讨论有两点假设:(a)总是只有“一个”主题或命题;(b)这个主题总是明确表达的。但若是同时有几个独立的或主要的命题,所有这些命题似乎都在争夺主题命题或话题命题的名称,那该怎么办呢?这现象可能有两种情况:要么没有“明确”的主题,只有两个或两个以上密切相关的命题;要么有两个或两个以上的命题“一起组成”一个完整的主题命题。

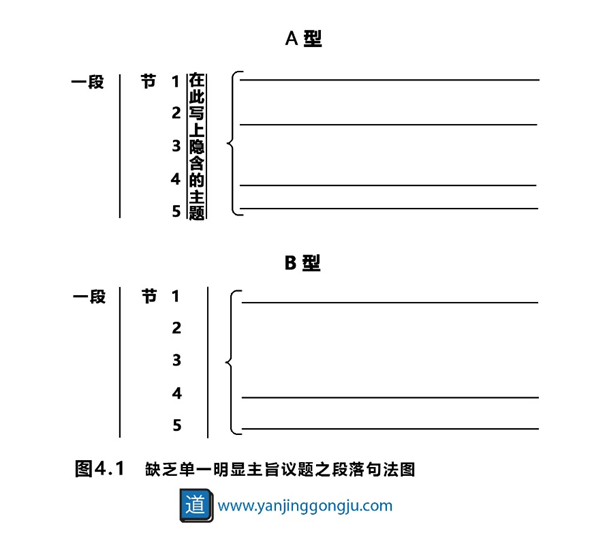

在第一种情况下,解经者有必要从段落的几个独立命题中提取出隐含的主题来。但是他必须确保这组相互竞争的主题命题的确同属于一段,所以跟主题和话题密切相关。此外,也要确保它们在语义上是相同等级的,并且在段落中以相同的方式发挥同样的功用。只有经过这些鉴定之后,解经者才能确定该段落是例外,这里没有明确提及的主题句或话题句。在这种情况下,我们需要自己设定一个主题,以反映各个竞争命题所论述的内容。在句法图(Syntactical Display)中,相互竞争的主要命题要被提出来,放在靠近图边的一栏中并用括号列出,而所有这些命题所涵盖的主题则写在一旁,用括号涵盖整个段落(见图4.1,A型)。

第二种情形比较容易。可能该段落已经写出了主题,只是各个单独的命题不能述说得完全,我们只有把几个命题放在一起才行。在这种情况下,只要把主题所包含的命题并列在边上就可以了(见图4.1,B型)。切记!要保持从经文分析出来的句子、从句的精确“次序”和关联性。虽然它们可能被一些从属材料分开,但命题还是可以在表边用括号组合起来。

不管用什么方法找段落的主题,都必须先确定段落的主题。归根到底,解释者希望传讲的内容和组织取决于对每一段主题的正确识别。

但是,对于那些麻烦的独立命题和从句的附加问题,它们在段落中却与段落的主题既无明显关联又无隐含关联,该如何处理呢?这些独立的从句或句子通常没有连接词(或连接助词),以表明它们与段落其余部分的关系(对等单元之间没有连接词的称为“连词省略”〔asyndeton〕)。如果这类从句或句子的确不属于该段落,解经者要将它与其他以同样方式起作用的从句或句子(前后的)并列放置在一起。之后,解经者必须勉强地暂时放弃寻求表面结构(surface-structure,因为在这个特例中并没有表面结构),转而寻求意思模式(meaning pattern)或语义结构(semantic structure),来帮助他放置这个与段落主题句相关的独立单元。或许,这种允许我们有时使用语义结构帮助我们进行解释,以确实表明表面结构并不旨在提供解释者所有的需要。同样值得注意的是,虽然语义结构常常跟在表面结构之后,有时前者也可能超过后者。[14]

四、段落之间的过渡

当解经者完成个别段落的分析后,下一步就是同样努力找出段落之间的关联性。很幸运,用以区分各个大段(sections)和各个段落(paragraphs)所用的技巧,也将恰好为确定段落与段落之间的关系提供标准。

最好的指标就是连词、连接性小品词或相关的陈述。此外,动词的人称、数、语气和时态的改变,也常常会表明新段落的方向。

在没有连接的词和明显的指标引导我们思路的地方,用词方式和用词想法可能成为段落间关系的线索;又或者,把一大段的所有段落按照它们之间的联系排列在一起之后,就可以清楚看出,一个似乎没有关联的段落,其实还是接续整个大段而发展的。所有这些都是说,观察段落与段落之间的关系与观察段落内上下文的关系同等重要,尤其是当它们属于一个特定的、被选用于解经或宣讲的经文时。

我们已经看见,解经工作的核心应该有详细的句法分析,涉及(a)确定主题命题;(b)确定段落中其他各个句子、从句和短语(无论并列还是附属)与主题命题的关系;(c)确定一个段落与其他段落之间的关系。没有这样的分析,解经的结果在会众的耳朵里就失去了活力;它只是解经预备的一个片面,而且是贫乏的一个片面。解析动词,翻译成流利的中文,辨认出某些有意思的文法形式,这些都很难取代注释可能带来的丰富内容。此外,经文跟听众之间的鸿沟会变得更宽。因此,在经文高等批判学中的原典批判(Literary Criticism)、形式批判(Form Criticism)、修辞批判(Rhetorical Criticism)、校勘批判(Redaction Criticism)之外,我们现在可以将句法批判(Syntactical Criticism)加入解经过程的核心。

[1] Karl A.G. Keil, De Historica Librorum Sacrorum Interpretatione Ejusque Necessitate (Leipzig, 1788);同作者,Lehrbuch der Hermeneutik des Neuen Testamentes nach Grundsätzen der Grammatisch-Historischan Interpretation (Leipzig: Vogel 1810)。后者的拉丁文译本在1811年由Emmerling翻译。以上资料得自Milton S. Terry, Biblical Hermeneutics: A Treatise on the Interpretation of the Old and New Testament (New York: Phillip & Hunt, 1890;由Grand Rapids: Zondervan,1964再版),203页,附注1。

[2] Terry, Biblical Hermeneutics,181页。

[3]同上,205页。

[4]见第六章详述,及Walter C. Kaiser, Jr., Toward an old Testament Theology (Grand Rapids: Zondervan,1978) 17-119页。

[5]参John Goldingay, “That You may Know That Yahweh Is God’: A Study in the Relationship Between Theology and Historical Truth in the Old Testament,” Tyndale Bulletin 23 (1972): 58-93页。

[6]见Walter C. Kaiser, Jr., Ecclesiastes: Total Life, Everyman’s Bible Commentary (Chicago: Moody, 1979)。

[7]其他智慧诗篇有19篇下、32、34、78、111、119、127、128和133篇。批判这些诗篇的准则,见Kaiser, Toward an Old Testament Theology,165-166页。

[8] E. W. Hengstenberg对约伯记的讨论,和J. Stafford Wright对传道书的讨论,并Fréderic Godet对雅歌的讨论,均见Walter C. Kaiser, Jr.编Classical Evangelical Essays in Old Testament Interpretation (Grand Rapids: Baker, 1972),91-112,133-150,151-175页。

[9]见Leon Morris, Apocalyptic (Grand Rapids: Eerdmans, 1972)。

[10]最好查阅三至四篇福音派的形式批判作品。见Walter C. Kaiser, Jr., “The Present State of Old Testament Studies,” Journal of the Evangelical Theological Society 18 (1975): 78。

[11]形式批判的详情,见Francis I. Andersen和David Noel Freedman, The Anchor Bible: Hosea (Garden City, N.Y.:Doubleday, 1980),315-316页。更实际的资料,见Donald E. Gowan, Reclaiming the Old Testament for the Christian Pulpit (Atlanta: John Knox, 1980),11-14页。

[12]以上原则得自John Beekman和John Callow, Translating the Word of God (Grand Rapids :Zondervan, 1974),279-281页。

[13]见Ronald J. Williams, Hebrew Syntax: An Outline (Toronto: University of Toronto, 1967),§§482,484。另见A. B. Davidson, Introductory Hebrew Grammer: Hebrew Syntax, 第三版(Edinburgh: Clark 1902),§137;和G. B. Caird, The Language and Imagery of the Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1980),117-118页。